助力智慧城市建設

專注于智慧城市建設水電應用全場景解決方案

物聯網智能水表存在的利弊——物聯網智能水表的優缺點解析

物聯網智能水表作為在水務管理中的典型應用,正在逐漸取代傳統機械水表,成為提升水資源管理效率的重要工具。本文將圍繞物聯網智能水表的優缺點進行深入分析,并探討其應用前景。

一、 優勢:邁向精細化、智慧化水資源管理

物聯網智能水表的優勢是全方位的,惠及用戶、供水企業乃至整個社會。

1. 對于用戶:便捷透明,節水意識覺醒

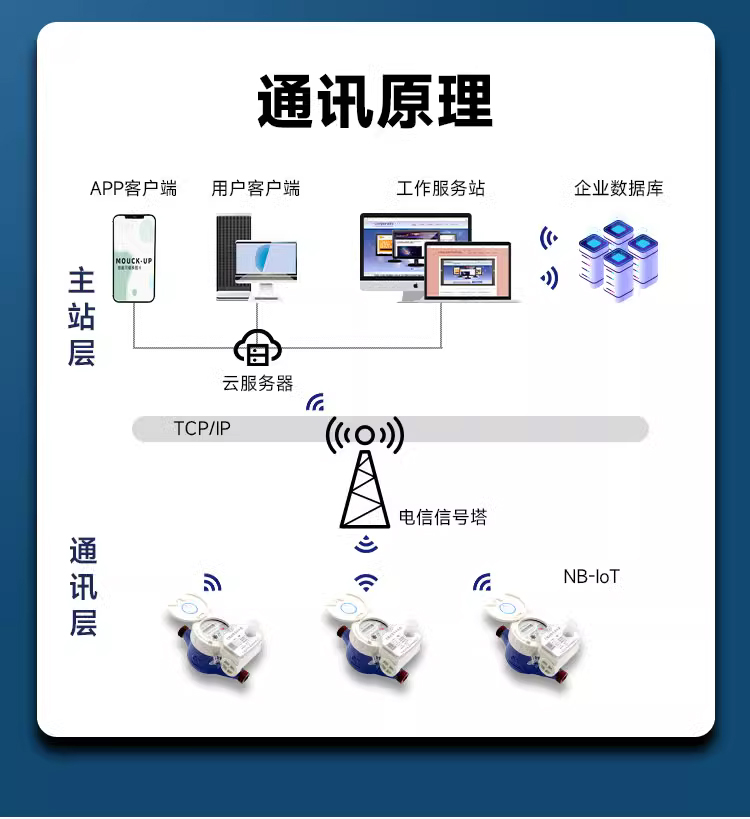

自動抄表,告別打擾: 傳統的上門抄表模式已成為歷史。物聯網水表通過無線網絡(如NB-IoT、LoRa)自動、定時回傳數據,實現了“無感抄表”,保障了用戶隱私,也免去了因家中無人無法抄表帶來的估讀、誤讀煩惱。

精準計費,明白消費: 數據自動上傳至結算系統,計費精準無誤,避免了人工抄錄可能產生的差錯,讓用戶每一分水費都花得明明白白。

實時監控,主動告警: 用戶可以通過手機APP實時查看家中用水量,培養節水習慣。更重要的是,系統能通過分析用水模式,智能識別出持續微小流量(疑似馬桶漏水) 或 長時間持續大流量(疑似水管爆裂) 等異常情況,并及時向用戶手機發送警報,幫助用戶第一時間發現并處理漏水,避免財產損失和水資源浪費。

階梯水價,公平實施: 為精準實施階梯式水價提供了堅實的技術基礎,確保了水資源收費的公平性與合理性。

2. 對于供水企業:降本增效,優化運營

大幅降低運營成本: 自動化抄表節省了巨額的人力成本(工資、交通、管理等),效率呈幾何級數提升。

降低產銷差,挽回經濟損失: 產銷差(供水總量與收費總量之間的差值)是全球供水行業的痛點。物聯網水表能精準定位“無收益水量”(包括物理漏損和商業漏損如偷水、黑戶),通過DMA分區計量,快速鎖定漏損區域,為管網漏損控制提供精準“導航”。

提升服務質量與客戶滿意度: 快速響應異常用水,變被動報修為主動服務,極大地提升了企業的服務形象和用戶滿意度。

科學決策,優化管網: 海量的實時用水數據構成了城市供水系統的“大數據”,幫助企業分析用水規律、預測用水高峰、科學規劃管網建設和改造,實現智慧化調度。

3. 對于社會:賦能智慧城市,保障水資源安全

構建智慧城市基石: 智能水表是智慧水務乃至智慧城市不可或缺的一環,其數據能與氣象、環境等數據聯動,為城市水資源規劃與應急管理提供強大支持。

推動全民節水社會: 當每個人都能清晰地看到自己的用水行為和數據,節水就不再是一句空洞的口號,而是轉化為可量化的實際行動,有助于在全社會形成珍惜水資源的良好風尚。

二、 劣勢與挑戰:前行道路上的荊棘

在擁抱技術紅利的同時,我們也必須正視其帶來的挑戰。

1. 初始投資成本高昂

物聯網智能水表本身的造價遠高于機械水表,同時還需要配套建設通信網絡、數據平臺、服務器等一整套系統,前期投入巨大。這對于財政緊張的地區或水司而言,是一個沉重的負擔。

2. 技術可靠性與穩定性問題

信號覆蓋與穿透力: 尤其在老舊小區、地下車庫或信號盲區,無線信號的穩定性直接影響數據上傳的成功率。

電池壽命瓶頸: 目前大多數物聯網水表采用內置電池供電,理論壽命在6-10年。電池耗盡后,需要專業人員上門更換,其成本和便利性是一大考驗。且電池性能在極端溫度下會受到影響。

數據安全與隱私風險: 當用水數據實時上傳至云端,如何防止數據被黑客攻擊、篡改,以及如何規范數據的使用權限,防止用戶隱私信息(如家庭作息規律)被濫用或泄露,是必須嚴肅對待的倫理與法律問題。

3. 運維與管理的復雜性

故障診斷與維護: 智能水表集成了電子元件和通信模塊,其故障模式比機械表更復雜,需要培養具備相應技能的專業維護團隊。

數據孤島與系統兼容性: 不同廠商的設備與平臺之間可能存在標準不一、難以互通的問題,形成“數據孤島”,阻礙了數據價值的最大化利用。

4. 對傳統觀念的沖擊

用戶接受度: 部分用戶可能對持續的數據監測感到不適,或對水費突然“變多”(實則是計量更精準)產生質疑,需要大量的宣傳和溝通工作。